類木行星可在其恒星死亡後幸存下來 揭示太陽係的未來

(神秘的地球uux.cn報道)據cnBeta:外媒報道,圍繞一顆死亡恒星運行的氣態巨行星讓人們看到了太陽消亡的預測後果。天文學家發現了第一個被證實的行星係統,它與我們太陽係的預期命運相似。此前天文學家預測太陽在大約50億年後達到其生命的終點。

研究人員利用夏威夷茂納凱亞的W.M.凱克天文台探測到了這個係統;它由一顆類木行星組成,其圍繞著位於銀河係中心附近的一顆白矮星旋轉。

“這一證據證實了在足夠大的距離上運行的行星可以在其恒星死亡後繼續存在,”澳大利亞塔斯馬尼亞大學的天文學博士後研究員、該研究的主要作者Joshua Blackman說。“鑒於這個係統是我們自己的太陽係的一個類似物,它表明木星和土星可能在太陽的紅巨星階段幸存下來,當它耗盡核燃料並自我毀滅的時候。”

這項研究於10月13日發表在《自然》雜誌上。

“地球的未來可能不那麽美好,因為它離太陽更近,”研究共同作者David Bennett說,他是馬裏蘭大學和美國宇航局戈達德太空飛行中心的高級研究科學家。“如果人類想在太陽在其紅色超巨星階段炸毀地球之前搬到木星或土星的一顆衛星上,我們仍然會留在圍繞太陽的軌道上,盡管我們將無法長期依賴來自太陽這個白矮星的熱量。”

白矮星是像太陽這樣的主序恒星在死亡時變成的東西。在恒星生命周期的最後階段,一顆恒星燒掉了其核心中所有的氫,並膨脹成一顆紅巨星。然後它就會自我坍塌,縮小成一顆白矮星,在那裏隻剩下一個熱的、密集的核心,通常是地球大小,質量隻有太陽的一半。由於這些緊湊的恒星殘骸很小,不再有核燃料來發出明亮的輻射,所以白矮星非常微弱,難以探測。

凱克天文台的激光導引星自適應光學係統與近紅外相機(NIRC2)配對獲得的高分辨率近紅外圖像顯示,新發現的白矮星的質量約為太陽的60%,它的係外行星幸存者是一個巨大的氣體世界,質量比木星高約40%。

研究小組利用一種叫做引力微透鏡的技術發現了這顆行星,當靠近地球的恒星與更遙遠的恒星瞬間對準時,就會發生這種現象。這就產生了一種現象,來自前景恒星的引力就像一個透鏡,將來自背景恒星的光線放大。如果有一顆行星圍繞著較近的恒星運行,當行星呼嘯而過時,它會暫時扭曲放大的光線。

奇怪的是,當研究小組試圖尋找這顆行星的主星時,他們意外地發現星光不夠明亮,不可能是一顆普通的主序恒星。這些數據也排除了褐矮星作為宿主的可能性。

"我們也已經能夠排除中子星或黑洞宿主的可能性。這意味著這顆行星圍繞著一顆死星,一顆白矮星運行。"共同作者、塔斯馬尼亞大學天體物理學教授、巴黎天體物理研究所CNRS研究主任Jean-Philippe Beaulieu說:“它提供了一個窺視我們的太陽係在地球消失後會是什麽樣子。”

研究小組計劃將他們的發現納入一項統計研究,以找出還有多少顆白矮星有完整的行星幸存者。

美國宇航局即將開展的任務,即南希·格雷斯·羅曼太空望遠鏡(原名WFIRST),旨在直接對巨行星進行成像,將有助於進一步推動他們的調查。羅曼望遠鏡將能夠對圍繞位於銀河係中心的白矮星運行的行星進行更全麵的調查。這將使天文學家能夠確定,類木行星逃脫其恒星的最後日子是否很常見,或者其中相當一部分在其宿主恒星變成紅巨星時被摧毀。

凱克天文台首席科學家John O'Meara說:“這是一個極其令人興奮的結果。今天看到凱克在羅曼開始執行任務時將大規模進行的那種科學的一個例子,真是太好了。”

相關報道:太陽消亡了會怎樣?木星仍能幸存下來

(神秘的地球uux.cn報道)據新浪科技:一顆巨大的氣體行星環繞一顆死亡恒星運行,這讓我們有機會窺探未來太陽死亡的預期結果。目前,天文學家發現了一個神秘行星係統,經證實它可能與太陽係的未來命運十分相似,即太陽在大約 50 億年後將到達生命終點。

研究人員使用 W.M。 凱克天文台探測到該行星係統,它是由一顆類似木星的行星組成,其軌道類似木星,環繞著我們銀河係中心附近的一顆白矮星旋轉,考慮到這個行星係統與太陽係十分相似,暗示著木星和土星可能會在太陽進入紅巨星階段幸存下來,那時的太陽核燃料將耗盡並走向自我毀滅。

相比之下,地球的未來可能不會這樣幸運,因為它距離太陽太近了,如果未來太陽進入紅巨星階段,地球將麵臨著毀滅威脅,人類可以搬到木星或者土星的某顆衛星,這樣的衛星仍能環繞太陽運行,但是在太陽從紅巨星演變至白矮星的階段,我們無法獲得太陽的熱量。

白矮星是像太陽這樣的主序星死亡後的樣子,在恒星生命周期的最後階段,一顆恒星將燃耗其核心所有氫物質,並膨脹成一顆紅巨星。然後它會坍縮成一顆白矮星,剩下的是一個熾熱、密度很大的核心,通常是地球大小、質量是太陽的一半。由於這些致密的恒星屍體體積很小,而且不再有能釋放明亮輻射的核燃料,所以白矮星非常微弱,很難被探測到。

目前,凱克天文台激光導星自適應光學係統和近紅外相機 (NIRC2) 獲得的高分辨率近紅外圖像發現,一顆白矮星的質量是太陽質量的 60%, 該行星係統中幸存了一顆巨大氣體行星,其質量比木星大 40%。

研究小組發現這顆行星使用了一種被稱為引力微透鏡的技術,該技術應用於接近地球的恒星和較遠恒星瞬間對齊的時候,此時產生一種現象,來自前景恒星的引力就像一個“引力透鏡”,放大了來自背景恒星的光線。如果有一顆行星環繞較近恒星運行,當行星運行掠過恒星的視角前方時,會暫時扭曲放大背景恒星的光線。

有趣的是,當研究小組試圖尋找這顆行星的主序星時,意外地發現該恒星的亮點不足以成為一顆普通的主序星,觀測數據還排除了褐矮星作為宿主的可能性。

同時,研究人員現已排除它是中子星或者黑洞宿主的可能性,這意味著這顆行星正在環繞一顆死亡恒星,即一顆白矮星運行,這顆恒星對我們具有啟示意義,可推測在地球消失後,未來太陽係將會是什麽模樣,地球將在太陽災難性滅亡中消失。

研究小組計劃將他們的發現納入一項統計研究,從而找出有多少完整行星幸存者的白矮星係統。美國宇航局正在進行的太空任務——南茜·格蕾絲·羅曼望遠鏡(之前簡稱 WFIRST), 旨在直接拍攝巨行星,這將有助於進一步研究分析。該望遠鏡能夠對環繞白矮星運行的行星進行更全麵的調查,這些行星位於銀河係中心的膨脹區域,這將使天文學家確定類木星行星在主恒星消亡時幸存下來是否是一種普遍現象,還是當主恒星變成紅巨星時,多數類木星行星已被摧毀。

相關報道:遙遠的星係向我們展示了太陽係的未來

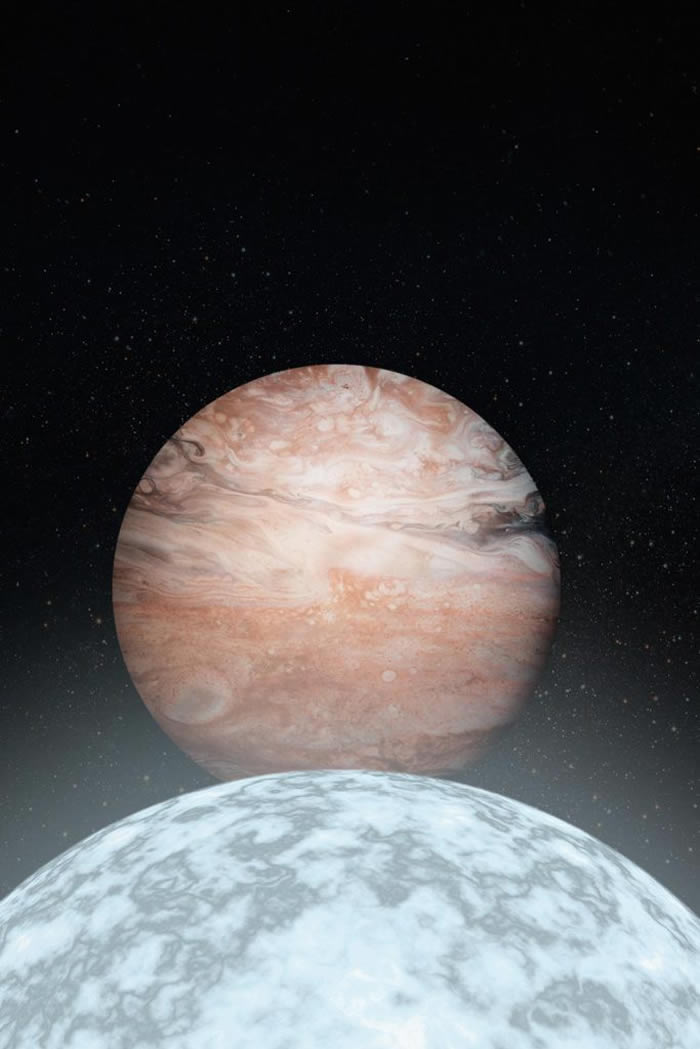

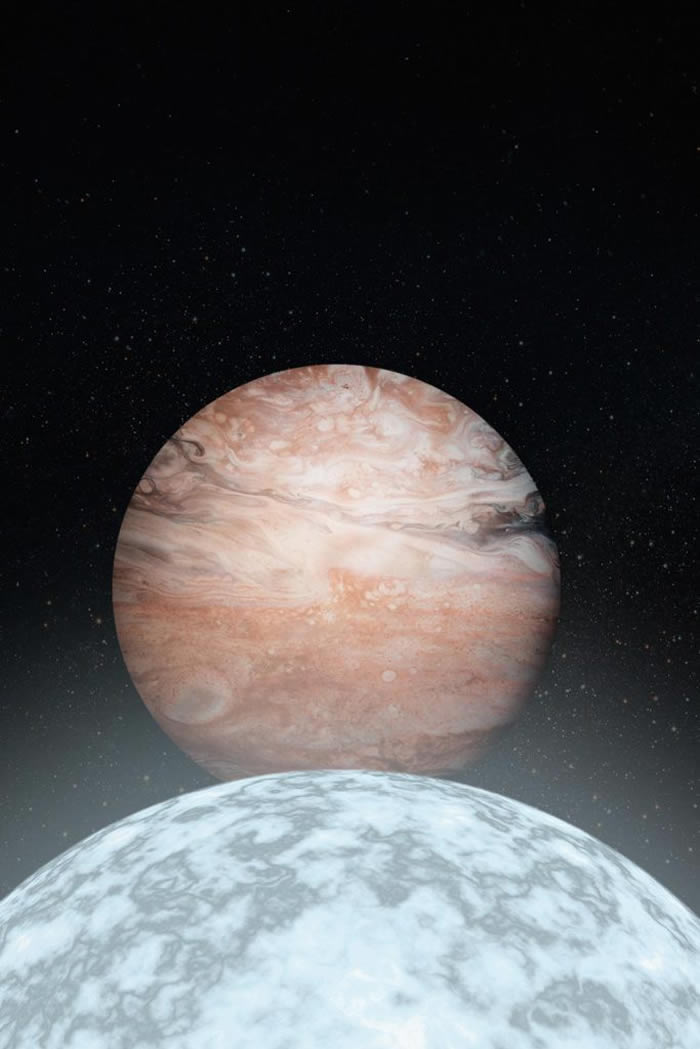

(神秘的地球uux.cn報道)據cnBeta:我們的太陽將在遙遠的未來耗盡燃料,在經曆了紅巨星階段後成為一顆白矮星。夏威夷W.M. Keck天文台的天文學家發現了一個遙遠的行星係統,它與我們太陽係的未來命運相似。該恒星係統有一個類似木星的氣體巨行星,與恒星的距離與木星相似。

那個類似木星的氣體巨頭圍繞著靠近銀河係中心的一顆白矮星運行。天文學家說,這一發現證實了在離其宿主恒星足夠遠的距離上運行的行星能夠在恒星的死亡膨脹中存活下來。科學家將新發現的太陽係描述為與我們自己的太陽係相類似,它的發現表明木星和土星可能在太陽的紅巨星階段幸存下來。

研究報告的共同作者大衛-班尼特說,由於地球比木星更接近太陽,它沒有機會存活。然而,他認為如果人類在地球被摧毀之前搬到木星或土星的一個衛星上,我們就會留在圍繞太陽的軌道上。然而,在那個遙遠的未來,人類同樣將無法長期依賴白矮星產生的熱量。

太陽是一顆主序星,當它的核燃料耗盡時,它最終會變成一顆白矮星。當恒星燒掉其核心中所有的氫時,它首先會膨脹成一個紅巨星,這將摧毀繞著該恒星太近的行星。在紅巨星階段之後,這顆恒星會自我坍縮,成為一顆白矮星。

白矮星是一個熱而密集的核心,通常隻有地球那麽大,承載著一半的太陽質量。白矮星沒有燃料,無法像太陽那樣明亮地燃燒,因此它們很微弱,難以發現。凱克天文台的天文學家使用激光導引星自適應光學係統和天文台的近紅外相機觀察了目標太陽係。所發現的白矮星的質量大約是我們太陽的60%,而氣態巨行星的質量大約比木星高40%。

相關報道:科學家觀測遙遠的死亡恒星:或許暗示了太陽係的未來

(神秘的地球uux.cn報道)據新浪科技(任天):發現太陽係外行星的黃金時代始於1995年。事實上,當我們提到“係外行星”這一概念時,通常指的是圍繞其他恒星運轉的行星,而非流浪行星和圍繞致密星(白矮星、中子星、黑洞等致密天體的總稱)運轉的行星。自第一次發現以來,天文學家已經發現了4500多顆係外行星,其中大多數都圍繞著像太陽這樣的普通恒星運行。

太陽大約有46億年的曆史,而地球和其他太陽係內的行星幾乎都是在同一時間形成的。但再過50億年後,當太陽最終消亡時,這些行星會如何呢?在《自然》雜誌發表的一篇新論文中,研究作者向我們展示了太陽係可能的未來,屆時太陽將耗盡所有的氫燃料,成為一顆白矮星——恒星演化的最終狀態之一,可以視為主要由電子簡並物質構成的恒星核殘骸。

在論文中,研究人員描述了一顆距離我們數千光年之外的白矮星,擁有一顆軌道與木星相似的氣態巨行星,二者之間的距離是地球與太陽距離的2.5到6倍。

微引力透鏡

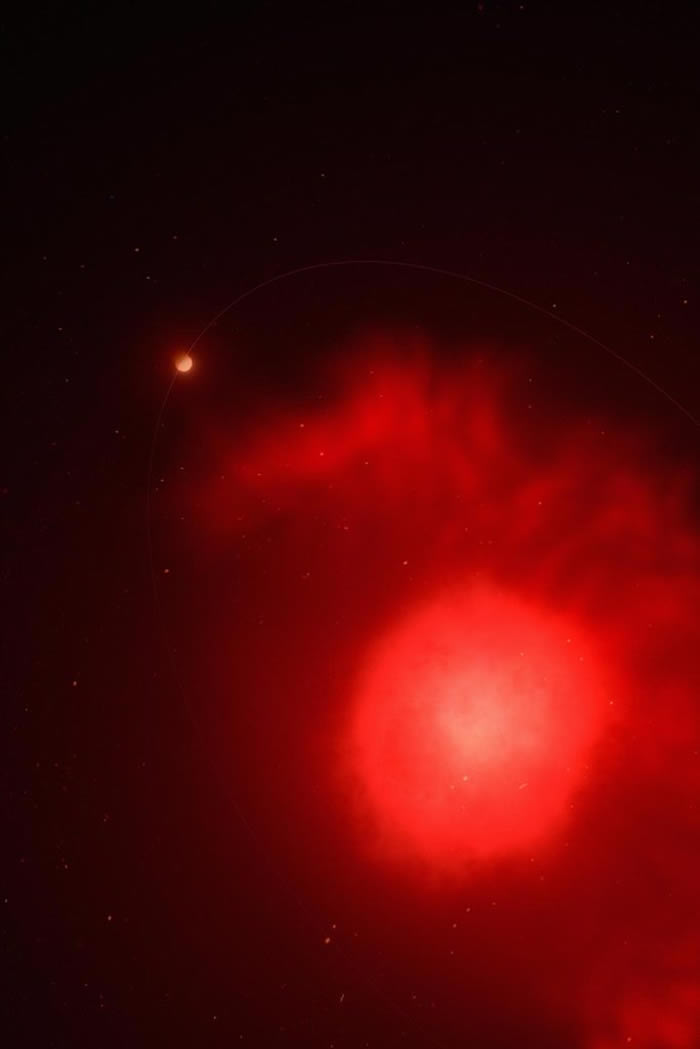

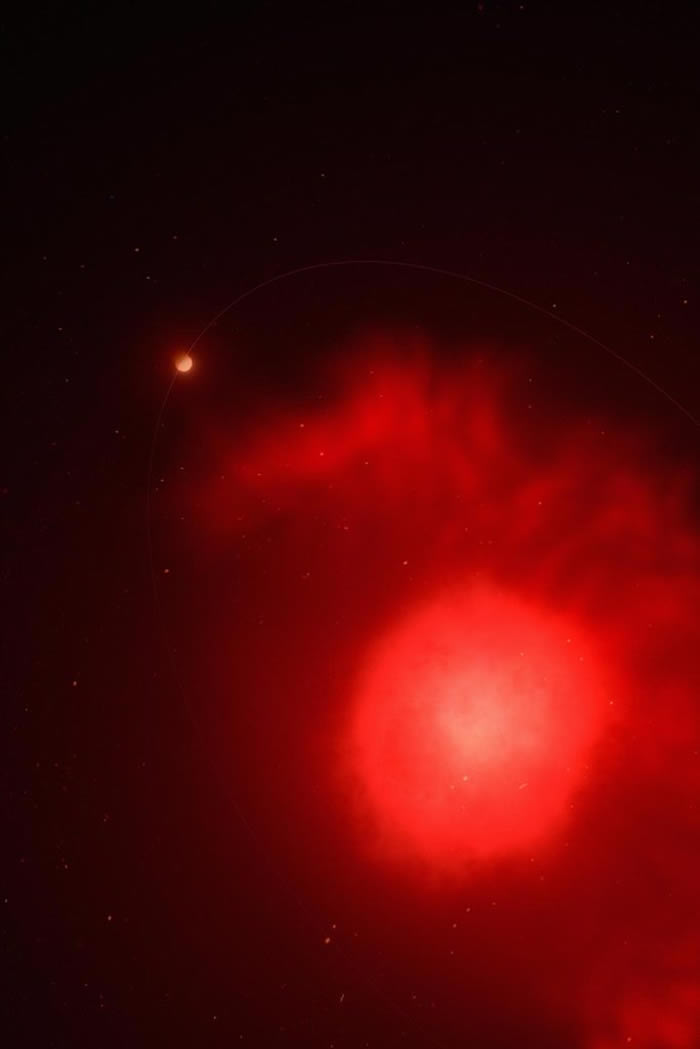

這一發現最初要追溯到2010年,當時科學家發現,這顆白矮星及其類似木星的伴星與一顆更遙遠的恒星——都位於銀河係中心稠密的恒星場中——完美地排成一線。

這顆白矮星及其伴星的引力就像一個放大鏡,扭曲了來自更遙遠恒星的光線,讓地球上的觀察者覺得這顆恒星的亮度更高。這種效應被稱為“微引力透鏡”,早在1936年,愛因斯坦就對這種現象做出了預言。

盡管背景恒星被“放大”,但這個偶然事件的尺度之小,意味著我們無法區分前景中的恒星和背景中的恒星,更不用說行星了。不過,研究人員根據背景恒星的放大倍數隨時間變化的細節,就可以揭示較近恒星及其行星的屬性。因此,一個來自澳大利亞塔斯馬尼亞大學和美國國家航空航天局(NASA)戈達德太空飛行中心的國際天文學家團隊來到了夏威夷,使用位於莫納克亞山頂峰的凱克Ⅱ望遠鏡進行進一步的觀測。

凱克Ⅱ望遠鏡有一個10米口徑的鏡片陣列,由1.8米的六角形鏡片組合而成。該望遠鏡還具有“激光製導自適應光學係統”,可以濾除大氣變化所引起的“閃爍”。利用這台世界上口徑第二大的光學/近紅外線望遠鏡(僅次於西班牙口徑10.4米的加那利大型望遠鏡),天文學家得以獲取背景星和前景星的高分辨率圖像。

然而,令天文學家驚訝的是,他們根本看不到前景的恒星。根據此前2010年觀測到的放大結果的預測,這顆質量約為太陽一半的恒星應該是可見的。但現在,研究人員卻無法探測到它。

為了確保觀測過程中沒有犯錯誤,研究人員又花了幾年時間研究所獲得的數據。後來,他們意識到之所以看不到這顆恒星,是因為它其實是一顆白矮星;這種處於恒星演化終點的星體實在太過微弱了,無法被探測到。

死亡的恒星

白矮星是普通恒星(如太陽)的殘餘,體積和地球相當。銀河係中大約95%的恒星最終會變成白矮星。

在大約50億年後,太陽會燃燒完它所有的氫燃料,其體積會膨脹,形成一顆紅巨星,在這個過程中可能會把水星和金星都吞沒。地球也可能被摧毀,或至少受到嚴重破壞。如果那時人類仍然存在的話(這可能需要奇跡),那他們將不得不離開地球,尋找新的家園。

在紅巨星階段,太陽可以通過燃燒氦等較重的原子來延緩其不可避免的坍縮過程。不過,這個暫緩期隻會持續1億年左右。當較重的燃料耗盡時,太陽將坍縮為白矮星,這也是其最後的狀態。在坍縮過程中,太陽將以熱氣體雲的形式釋放出其一半的質量,並將幸存的行星推入更寬廣的軌道。

對於行星來說,在紅巨星膨脹時被吞噬與在白矮星形成時被噴射到深空之間有一個微妙的平衡。這項新研究也證實了一些理論家的預測:在足夠寬的軌道上運行的行星很可能在其母恒星死亡後幸存下來。

由於大多數恒星最終會變成白矮星,因此研究人員對這個係統形成時的情況並沒有非常精確的了解。不過,根據已有的統計數據,這顆白矮星在起源時質量應該與太陽相差不大。

目前的宇宙年齡還不足以讓質量小於80%太陽質量的恒星演化為白矮星,超過兩倍太陽質量的恒星本質上則十分罕見,它們的死亡過程可能會更加動蕩,更嚴重地破壞其行星係統。

利用哈勃太空望遠鏡及其後繼者詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(將於2021年12月發射),天文學家希望能夠直接測量這顆死亡恒星發出的微弱餘光,進而了解更多關於這個係統的信息。